越来越多的科学教师已经认识到做实验的重要性,我们总是尽可能满足学生做实验的需求.但我们很少思考:学生做了实验就能理解吗?

1 聚焦:做了实验却不能理解的表现

实验是科学研究的基础,可以为学生呈现出相应的实验现象,但学生能看到并不代表就能理解.[1]虽然做了实验,但很多时候他们并不理解为什么这样做实验,不理解实验所对应的知识,具体表现在以下4个方面.

表现1:不关注实验原理.

案例1.在探究凸透镜成像规律时,学生可以在实验中发现:当凸透镜的一部分被挡住,光屏上的像依然存在,只不过会比原来暗一些.

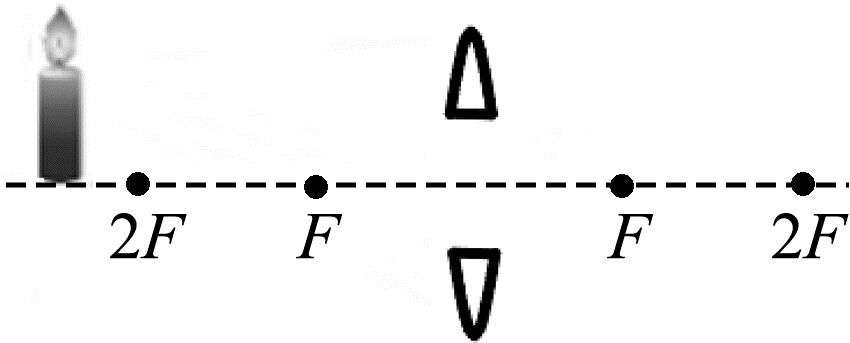

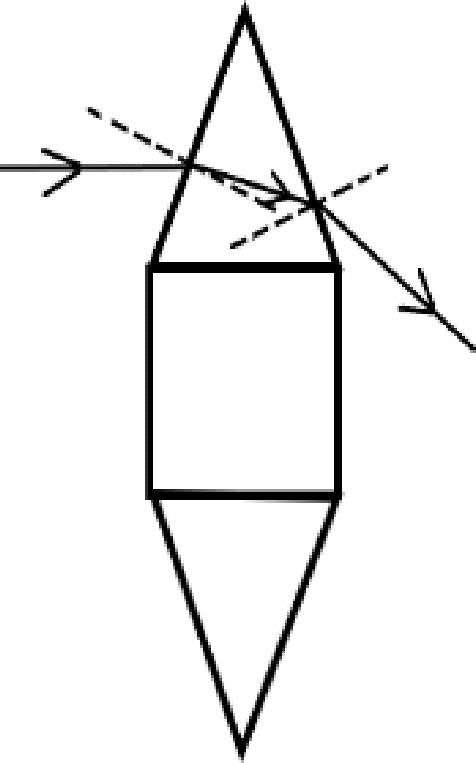

课后再问学生:“如果凸透镜掉地上中间部分摔没了,残留上下两部分且位置不变(如图1),此时凸透镜能成几个像?”有学生回答:“两个,因为每个凸透镜各成一个实像.”

图1

学生在实验时并不关注挡住凸透镜使像变暗的实验原理,只是知道挡住后会出现怎样的实验现象.因此,学生不会意识到凸透镜中间没了与被挡住的原理相同.当提示学生这两个凸透镜所成的像可能是分开的,也有可能是重合的,可依然有学生不理解:为什么这两个凸透镜所成的像是重合的?

表现2:必须要按图索骥.

案例2.在探究凸透镜成像规律实验中,学生必须依据教材中的实验步骤才能完成实验.即使实验成功,学生依然不理解自己所做的实验:为什么不用眼睛看实像却用光屏观察?为什么要找书本中要求的4个像?为什么倒立的像有放大、缩小、等大3种性质,而正立的像只有放大这一个性质?

学生只需按照现成的步骤照方抓药、按图索骥,就能得到预期的实验现象.虽然实验成功了,但学生不需要理解.如此一来,不仅学生在思维上得到的训练有限,教师也会误以为学生已经理解.

表现3:只关注表面现象.

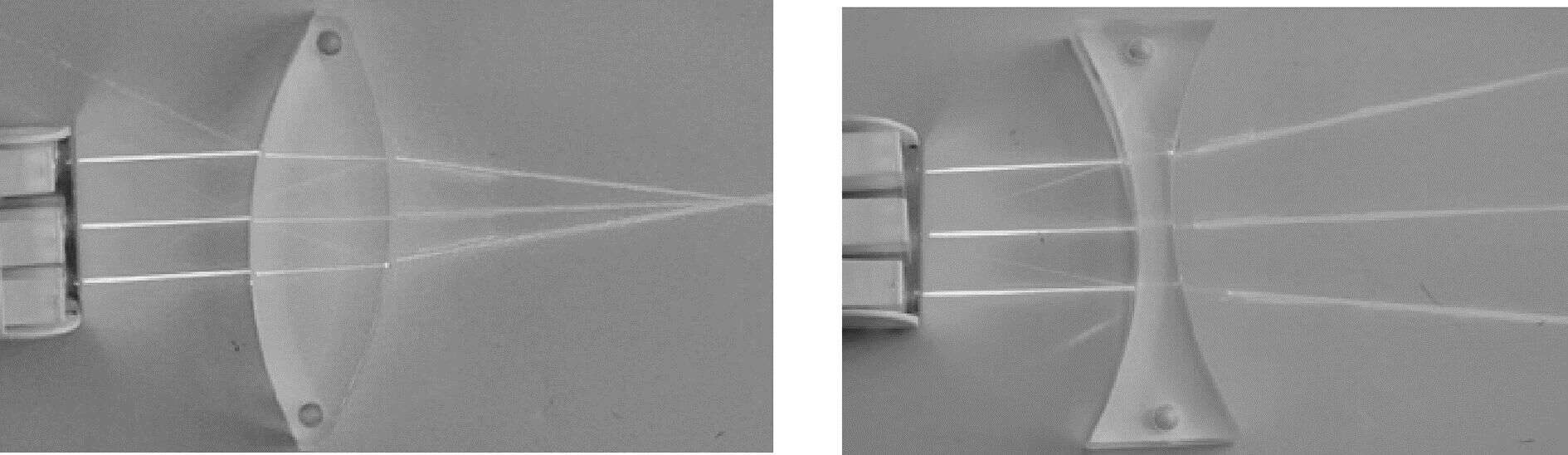

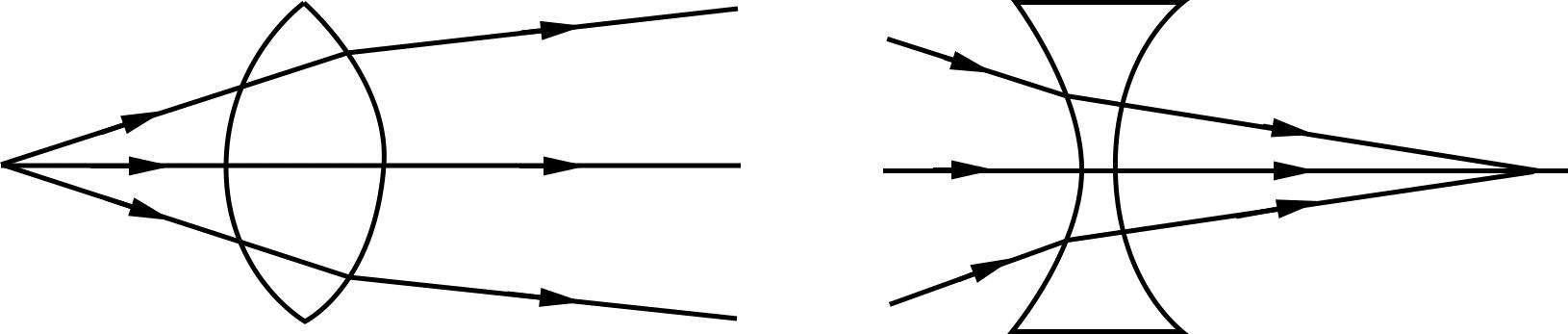

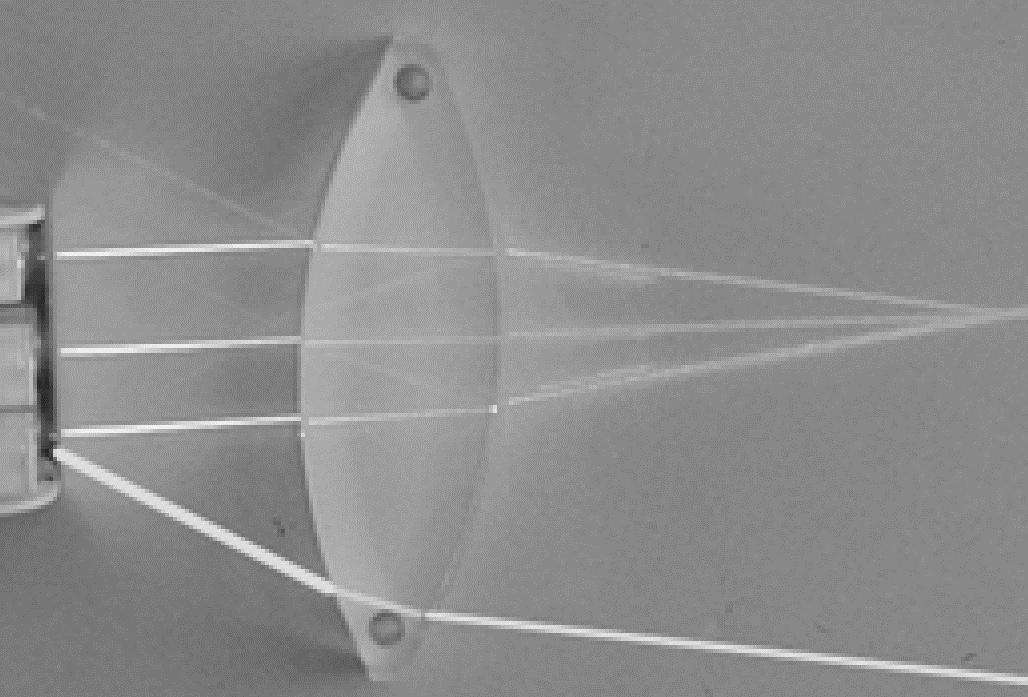

案例3.在透镜对光线作用的实验中,学生可以观察到图2的实验现象,发现凸透镜可以使光线会聚于一点,即会聚作用;凹透镜可以使光线散开,即发散作用.部分学生在实验中只关注到表面现象,进而总结出凸透镜可将光线会聚于一点、凹透镜可将光线散开等非本质特征.

图2 实验现象

只关注表面现象并做出片面归纳,将会造成学生的误解.如果将实验光线改为非平行光线射向透镜(如图3),学生就不能理解:“为什么经凸透镜会聚后的光线还是散开的?经凹透镜发散后的光线却聚在一起?”

图3

表现4:只重视书本结论.

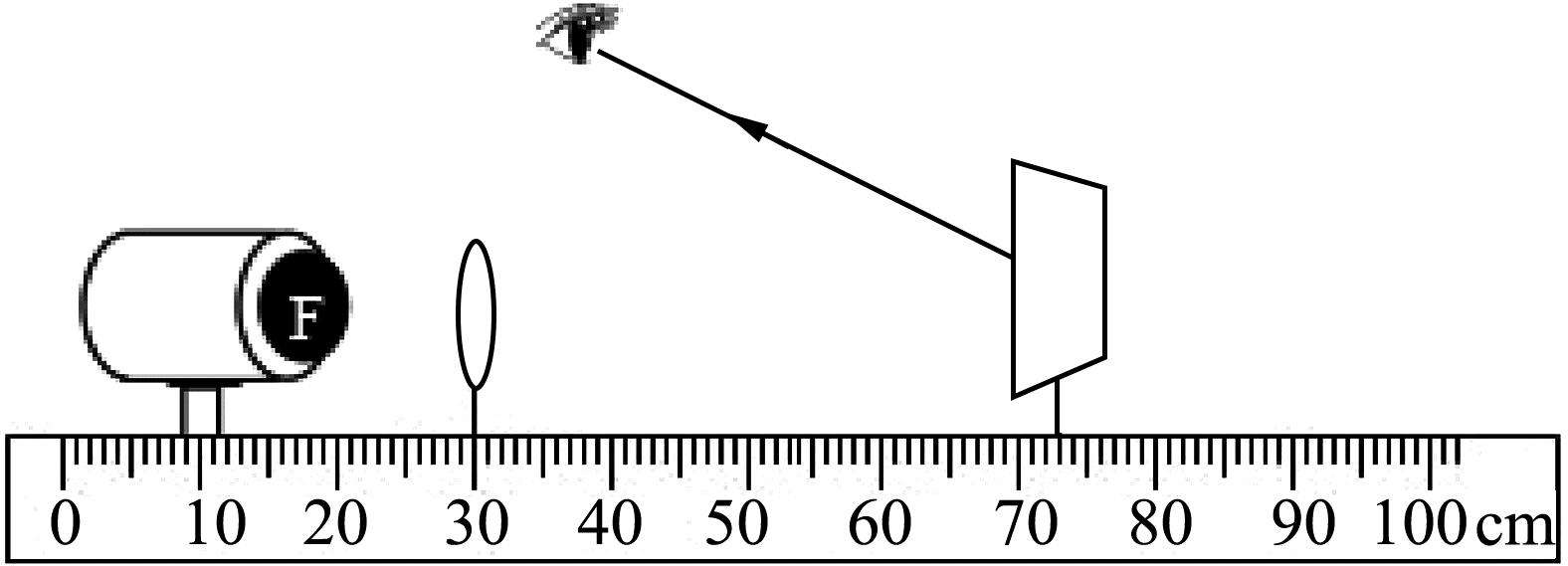

案例4.(2020年宁波中考卷第10题)在探究凸透镜的成像规律实验时,所用凸透镜的焦距为10 cm,光屏是用表面涂有白漆的铁板制成.小科把“F”形发光物置于离凸透镜13 cm处,移动光屏,在光屏上找到清晰的像,如图4所示.小科看到光屏上像的形状和大小分别是

图4

(A)  、放大. (B)

、放大. (B)  、放大.

、放大.

(C)  、缩小. (D)

、缩小. (D)  、缩小.

、缩小.

笔者班内49人只有4人选对,大多数学生选择了(B).学生不理解:题干中物距为13cm,像距为10cm,可知物距与焦距的关系是f<u<2f,结合凸透镜成像规律可知此时的像为倒立的实像,那观察到的形状怎么只有上下相反,左右却不相反?

为此,笔者特意在课堂上重复做了这一实验,观察到的现象确实如(A)项所示.做完后学生更不理解了:这个像并不是倒立,那之前得到的凸透镜成像规律错了吗?

2 分析:实验不能促进理解的原因

结合上述案例,可以发现实验不能促进理解的原因可以归结为以下几点.

2.1 实验素材单一,学生感性认识不足

建构主义学习理论认为,理解是学生主动改变自身认知结构的过程,这要求学生收集并分析相关素材,形成一定的感性认识.在实验教学中,与实验相关的器材、数据、现象均可帮助学生形成感性认识.当感性认识上升到一定程度,才有可能转化为理性认识,促使学生理解.

遗憾的是,我们在开展实验教学时,只会选取教材中的实验作为学生理解的唯一素材,这常常使学生的感性认识不够.若能在案例3中为学生增加非平行光线作为光源,结合平行光线与非平行光线的实验素材(如图5),他们还会认为凸透镜只是简单地将光线会聚于一点吗?

图5

2.2 实验指导欠缺,学生实验开展不当

教师作为学生理解的帮助者、促进者,在实验教学时应注意实验方法、设计与原理的指导.如案例2中对学生实验方案设计指导不当,学生就无法理解自己的实验操作,继而影响理解后续实验.

再比如,当实验中各种现象交织在一起,内在的本质特征常常被外显的非本质特征所掩盖.若教师没有对观察活动做进一步规范指导,学生就很难抓住事物的本质特征.

2.3 理论实践分离,学生活动流于形式

科学的理论与实践之间存在密切的逻辑关系,两者形成一个有机整体.但是,一些学生只关心实验现象,并不关注背后的实验原理.案例1中,学生没有思考遮挡凸透镜的实验原理,导致问题变化后无所适从.

还有一些学生因为知道了实验原理,对实验现象关注不够.案例4中学生错误率如此之高,因为大家对“f<u<2f时,凸透镜成倒立、放大的实像”这一结论太熟悉了,完全忽略了实际观察到的情形.

将科学理论与实验实践分离,一定程度助长了“背实验”“记实验”之风.如此一来,学生在实验中也就收获甚少,久而久之,实验也将逐渐演变为“走过场”.

3 优化:利用实验促进理解的教学策略

实验能为学生提供感性的认知素材,精准的“做”能使学生形成正确的“理解”.[2]在实验教学中,可以从优化实验路径、优化实验结构、优化实验应用3方面着手改进我们的实验教学行为.

3.1 优化实验路径,架构过渡支架

(1) 优化实验素材.

在实验的准备路径上,需要意识到:恰当的实验素材可以促使学生理解.教师应针对学生理解上可能出现的困难,优化实验素材.如探究凸透镜成像规律时,教材选择了烛焰作为观察对象,它在光屏上所成的倒像并不能体现出左右相反的特点.这不利于学生直观地感受“倒立”,容易造成理解的偏差.为此,我们可以选择发光字母“F”代替烛焰,优化实验素材,让学生更好地理解“倒立的像”.

(2) 优化问题引导.

在思考的引领路径上,需要意识到:实验的主要目的不在“做”,而在“思”.教师在实验教学的备课环节就规划好充足的时间,预留给学生思考、讨论.在案例2中引导学生设计实验步骤时,可以优化启发性问题:

◆ 问题1:如何放置蜡烛、凸透镜和光屏?(从方便实验的角度考虑)

◆ 问题2:如何选择观察对象与凸透镜的距离?(从结论普适性角度考虑)

◆ 问题3:如何判断像距?(从数据记录角度考虑)

◆ 问题4:如何从数据中寻找规律?(从数据分析角度考虑)

(3) 优化方法指导.

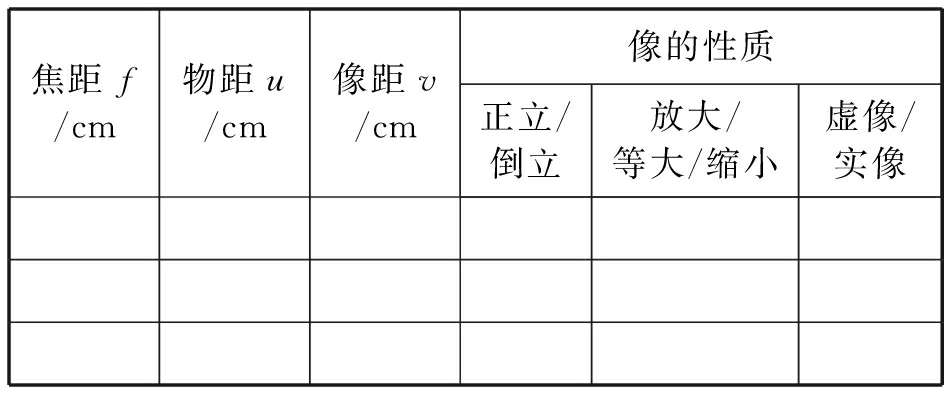

在方法的帮扶路径上,需要意识到:通过指导学生实验技能及方法,可降低学生收集、分析素材的难度.如在案例2中,可引导全班学生选择不同的凸透镜进行多次分组实验,合作将大数据呈现在表1中,并借助Excel将其转化为图像,更直观地分析规律(如图6).

表1

图6

3.2 优化实验结构,搭建认知框架

(1) 建立实验与实验之间的联系.

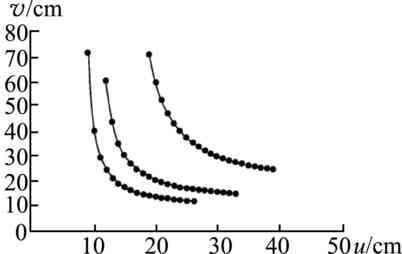

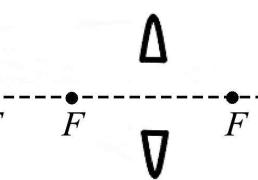

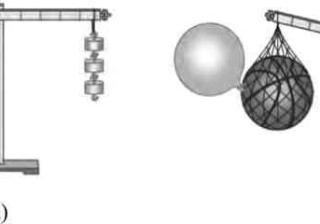

将实验相互关联以强化实验本身的内在逻辑结构,将大大简化学生的理解过程.如在探究凸透镜成像规律时,我们常常用凸透镜观察实验引出探究实验(如图7),可为什么在后续的探究实验用了光屏而前面的观察实验却不用光屏?

图7

我们可以对两个实验进行横向联系:要想研究凸透镜的成像规律,就必须知道所成像的大小及像距,此时用眼睛虽然可以看到,但不利于测量.另外,眼睛能看到实像与虚像,却无法直接区分两者,但光屏可以办到.

(2) 建立实验与经验之间的联系.

教师可以在实验的基础上联系学生的原有经验,显化梳理相关知识结构.如要帮助学生理解案例3中出现的凸透镜会聚光线的现象,我们不能满足于看到实验现象.

教师可引导学生联系折射的相关知识,将凸透镜模型简化为图8,通过作图可以发现:一条入射光线经凸透镜左右两个表面折射后,折射光线会更靠近主光轴.

图8

3.3 优化实验应用,检测理解深度

(1) 联系“生活停靠点”,应用实验解决实际问题.

科学课程强调知识与生活的紧密联系,实验结束后应注重实验结论在生活中的应用,解决实际生活中遇到的困难.完成了凸透镜成像规律的实验后,教师可以借助实际问题“果农为草莓拍照时,怎么拍会显得草莓更大?”引导学生运用实验结论进行解决.通过联系生活中的拍照场景(如图9),分析物距、像距以及像的大小在真实情景中的变化,进而帮助学生深刻理解凸透镜成像规律.

图9 拍照

(2) 设置“挑战性任务”,设计实验培养科学思维.

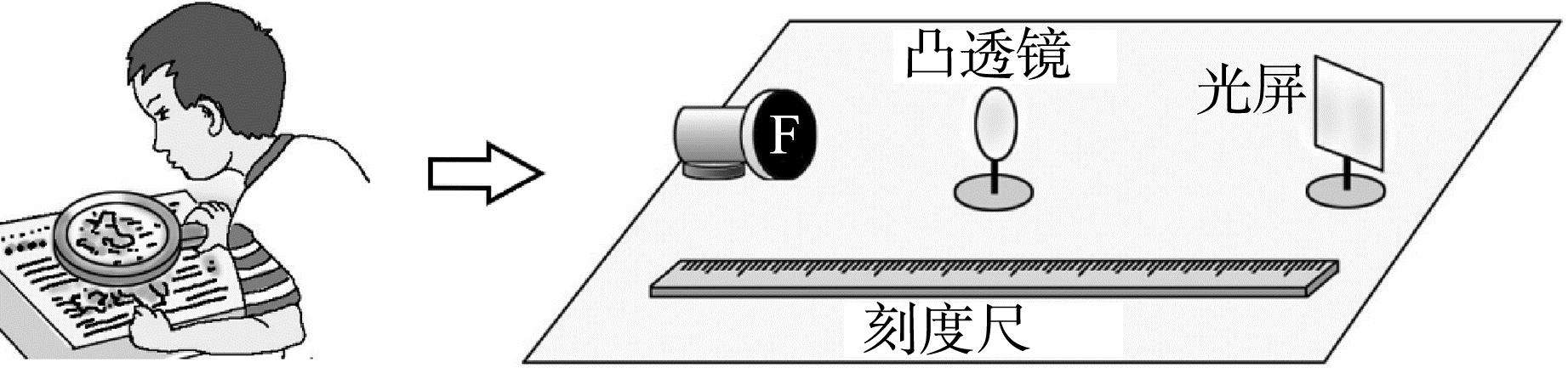

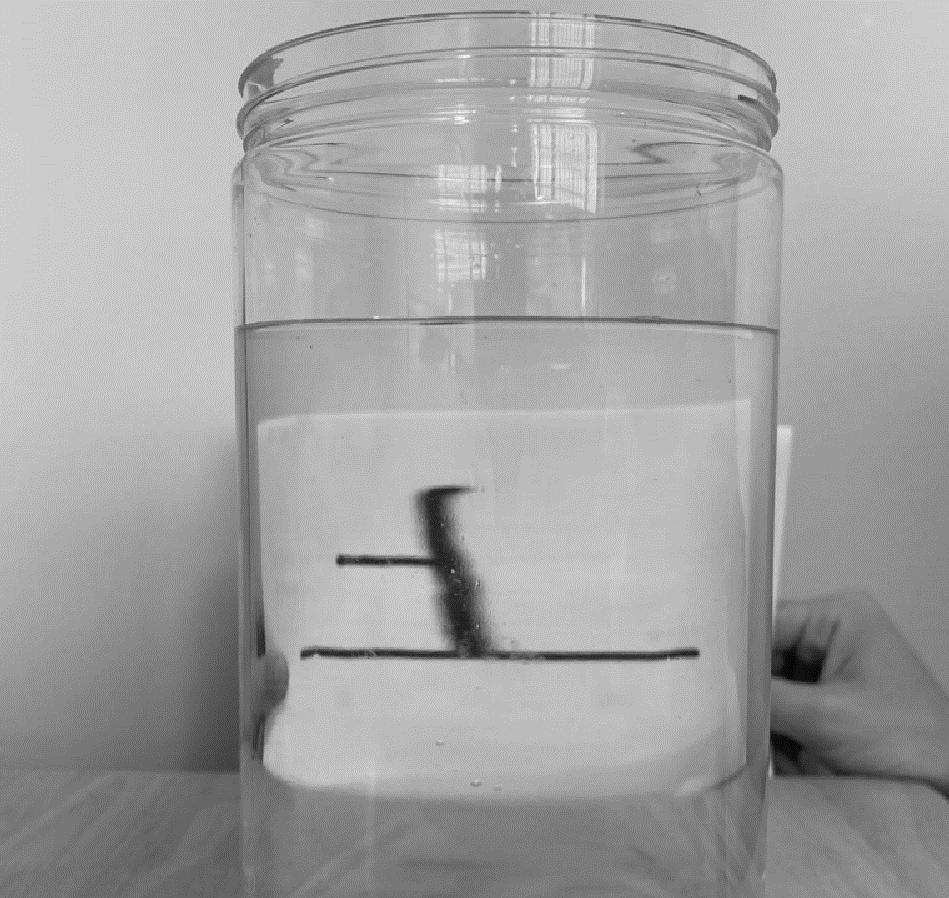

学生天生都是探索者,他们的好奇心和求知欲会促使其挑战更高难度的任务,让科学思维向更高深处漫溯.如用水瓶检测学生对于凸透镜的理解:通过水瓶观察“上”字时,所成的像左右相反、上下不相反(如图10),这是凸透镜吗?

图10

我们除了从概念上进行辨析外,还可以设计实验引导学生分析验证:当太阳光经过水瓶折射后,可以在墙壁上形成一条最小最亮的斑线(如图11).也就是说,装水水瓶虽然在竖直方向上不能会聚光线,但在水平方向上具有凸透镜会聚光线的特点.

图11

综上所述,做了实验不一定能让学生获得理解.教师应依据学生在实验教学中的具体表现,分析学生的学习成效,借助多种教学策略促成学生的理解,使实验教学成为提升学生科学素养的重要过程.

1 郑青岳.“知道”和“理解”的辩证关系[J].物理教学探讨,2019,37(11):61-64.

2 郑青岳.深究“做”与“理解”的关系[J].教学月刊·中学版(教学参考),2019(4):32-35.

最新留言

古人果然很有智慧

学习了,谢谢分享

好文章值得一读,谢谢

谢谢分享

谢谢份分享…

希望师生联盟能成为大家网络的乐园。