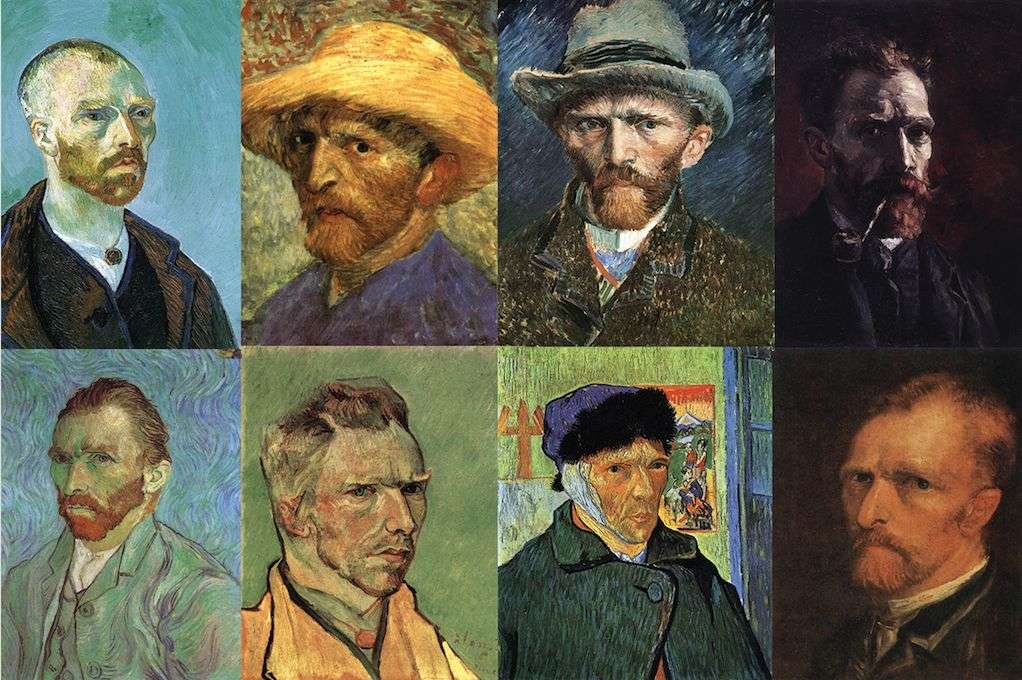

凡·高的一生画了40多幅自画像,只有读懂凡·高的自画像,才算是真的了解凡·高。

他曾在写给妹妹的信中说道:“画自画像是一件极困难的工作,它必须与相片中的自己不同。自画像的目的在于画出更深层的自我。”

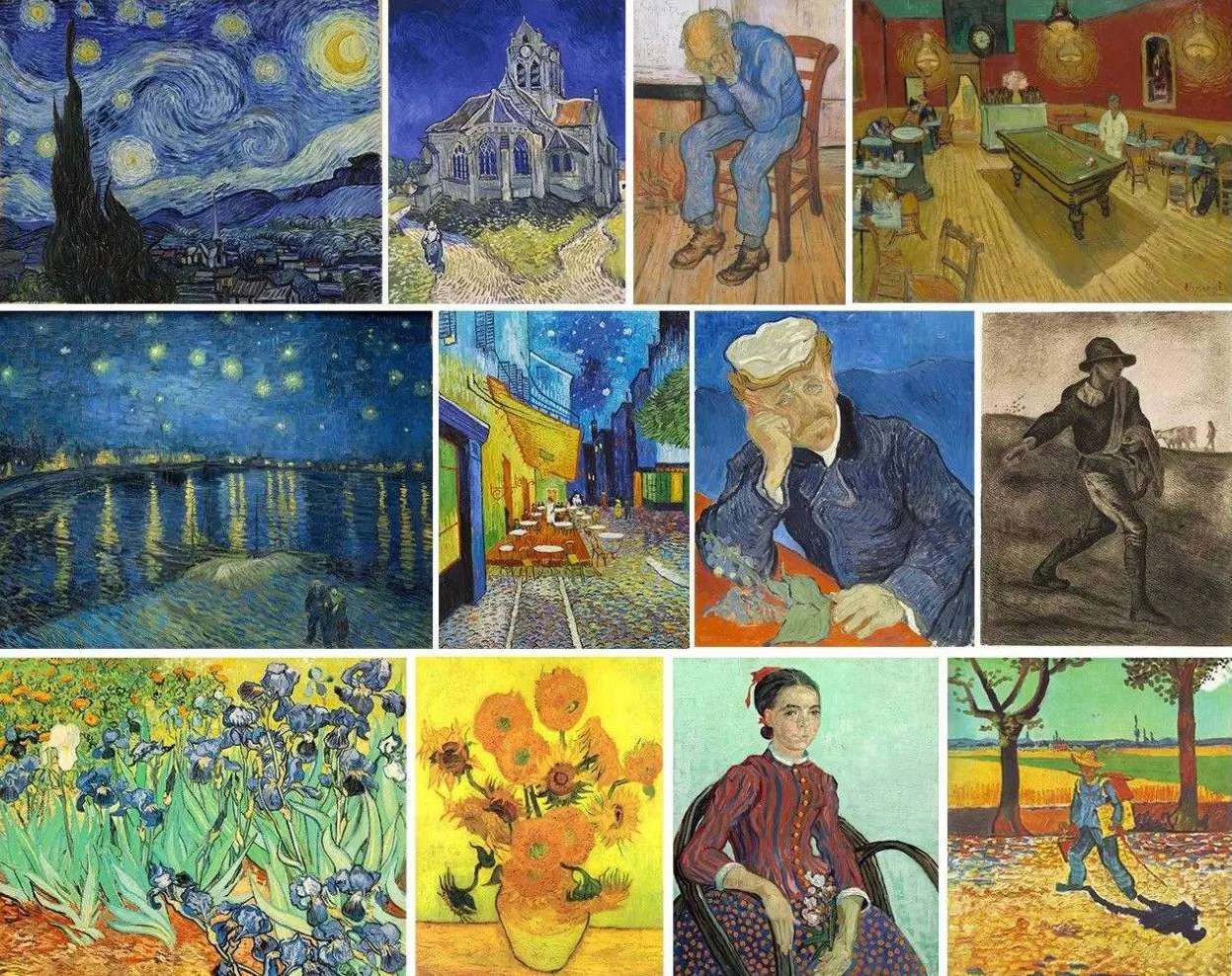

凡·高30岁才开始画油画,37岁就结束了自己的生命。在短短7年的创作时间里,有4年都献给了自画像,平均一年画十几幅。

凡·高画的第一幅自画像,是《艺术家在画架前的自画像》。

这幅画色调灰暗,画中的凡·高坐在画架前面,一张脸暗淡无光,显得很哀怨。但值得注意的是凡·高手边的调色盘,上面有几块鲜艳的朱红色和明亮的奶油色颜料。

这就很矛盾了,为什么调色盘上的颜色如此鲜艳,成品的画面却灰暗得毫无生机呢?

原来,这个时候凡·高刚从荷兰来到艺术之都巴黎学习绘画。在这之前,他画的大多是《吃马铃薯的人》那样色彩比较保守古典的作品。

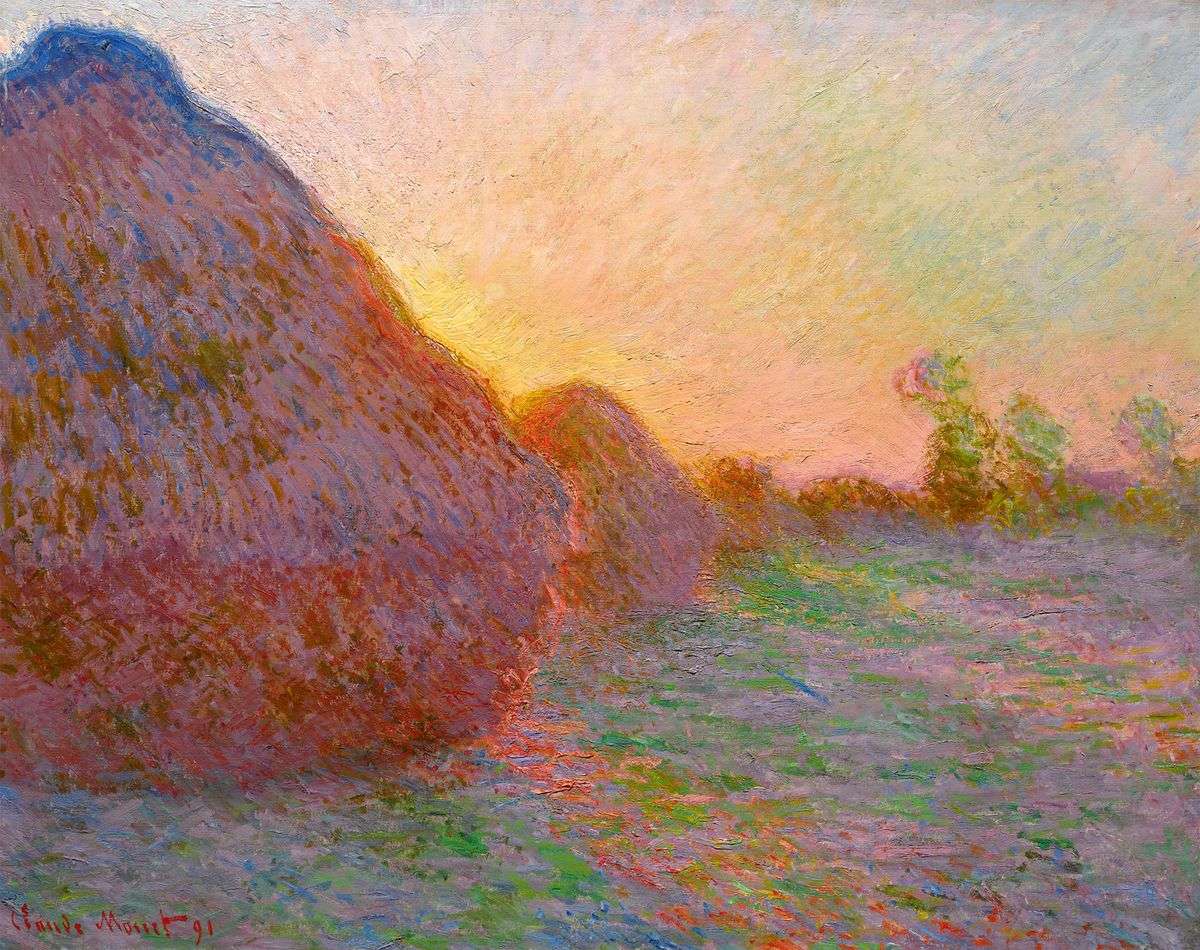

但到了巴黎后,凡·高看到印象派画家莫奈、雷诺阿等人那五彩缤纷的画面后,受到了极大的触动。他希望自己也能掌握印象派笔下的阳光和色彩,所以调色盘上被凡·高挤满了鲜艳的颜料。

但进步往往是需要时间的。年轻的凡·高经历了许多挫折,他一直被消极的情绪所环绕,可他又迫切地想要追求明亮鲜艳的色彩,希望自己在生命和艺术上都更加光明。二者之间的矛盾让凡·高非常焦虑。

接下来的时间里,凡·高像着魔了一样疯狂画画,在短短几年时间里就将绘画的各个领域都尝试了一番,终于找到了属于他自己的色彩。

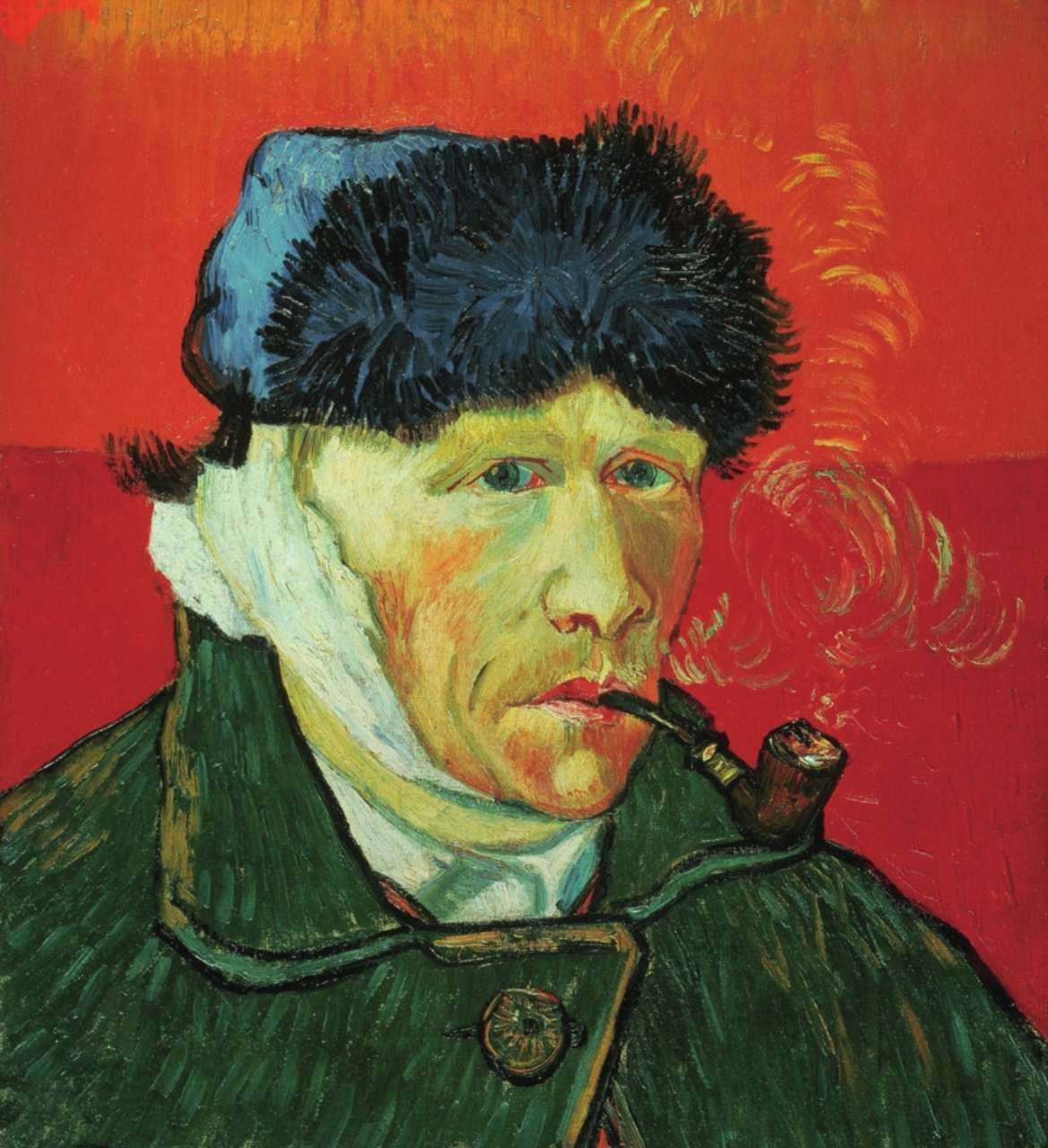

在这个阶段,他最具代表性的是《叼着烟斗的自画像》,色彩和笔触已经炉火纯青。但他的心情却并不是那么轻松畅快。

这幅自画像最引人注目的还是包裹着凡·高侧脸的白布,而它出现的原因也众所周知:他把自己的耳朵割掉了。此时的凡·高已经抛弃了古典主义,他用画笔描绘自然,用内心去感受世界。

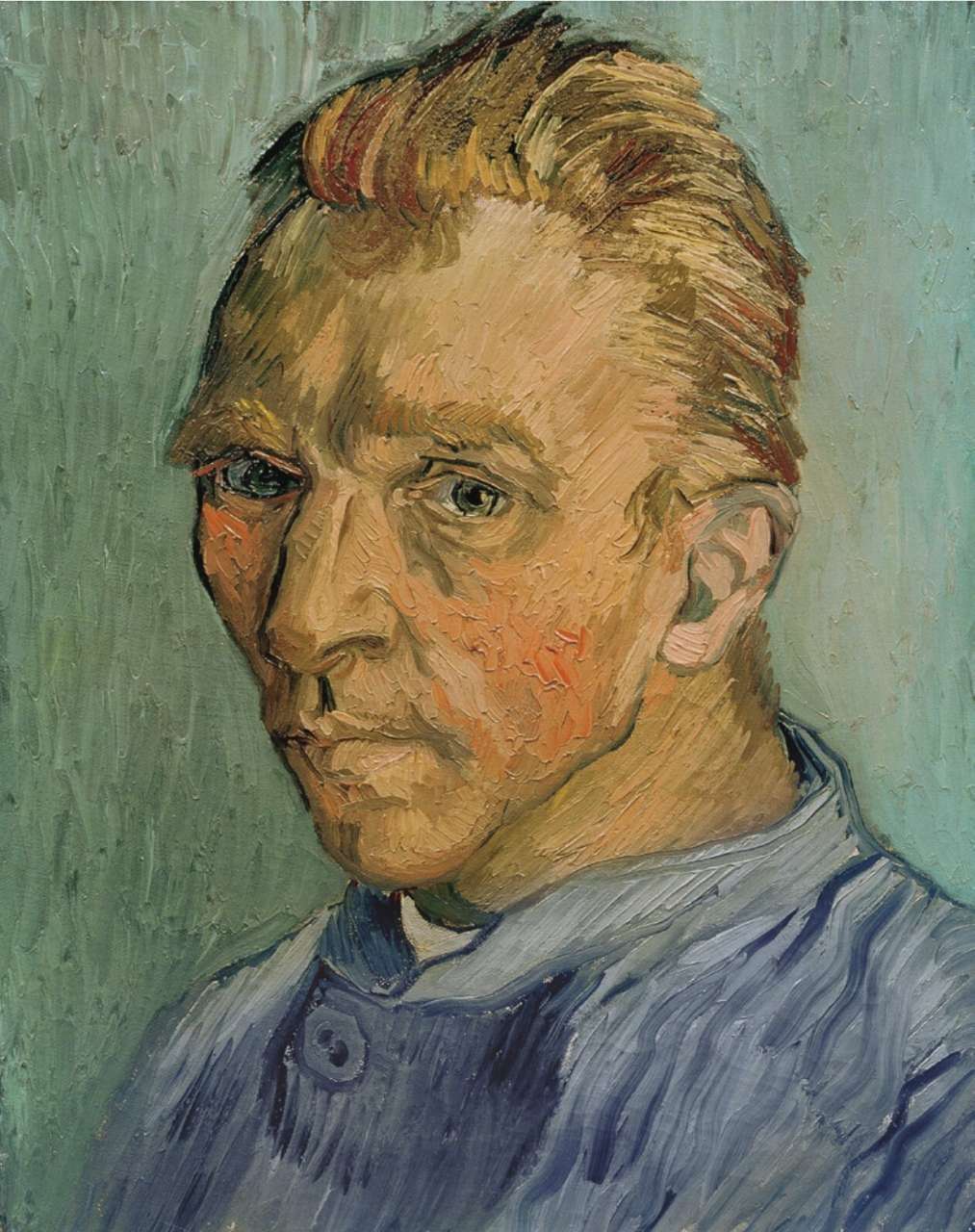

在与昔日好友高更闹翻后不久,凡·高住进了精神病医院。在医院里,凡·高画了他生命中最后一幅自画像——《没有胡子的自画像》。

这一年,凡·高的母亲70岁了。尽管母子二人的关系并不是很好,但他还是决定在母亲生日那天画一张自画像送给她,让她对儿子的生活和健康放心。

他竭尽全力地把自己画得非常健康、干净,想画出一个生活无忧的模样,所以选择了耳朵完整的一侧,为母亲留下一个健全的自己。

然而,凡·高内心的那份绝望与孤独已经愈演愈烈,最终到了无法承受的地步。

1890年7月27日,凡·高从暂住的旅店老板那儿借了一把略带锈迹的左轮手枪,一如既往地背上简陋的画架到户外写生。

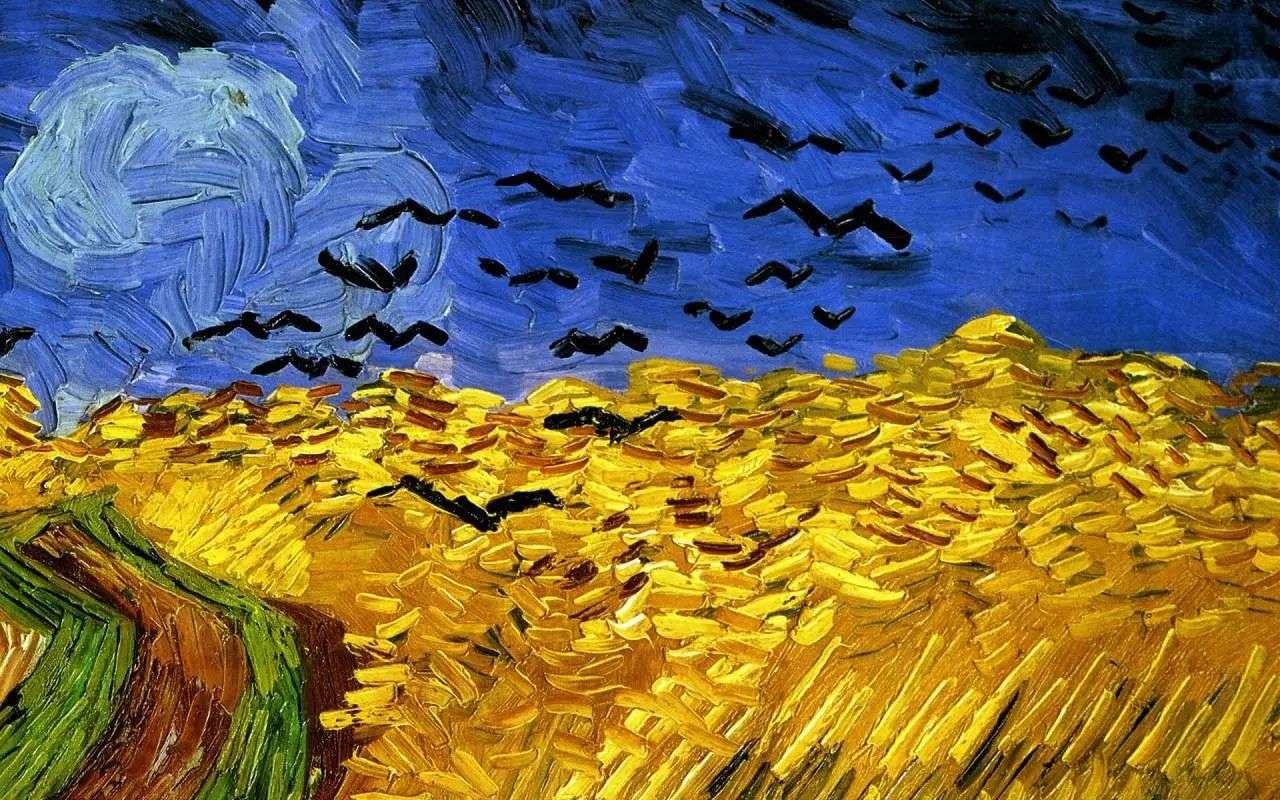

他爬上河岸,走了一段闭着眼睛都熟悉的路程后,来到了位于镇外前方的那片麦田。这是他来到这个小镇后,最喜欢待的地方,金灿灿的麦子,是他最爱的颜色。

不过,今天他不是来画画的。他轻轻将陪伴他许多年的画架放在一旁,举起那把借来的生着锈斑的左轮手枪。

他用短暂的一生和更加短暂的绘画生涯,为我们留下了一幅幅自画像。每一幅自画像都像一部留声机,永远都不会厌倦地为我们讲述着凡·高的故事。

来源:意公子《大话西方艺术史》第五章

最新留言

古人果然很有智慧

学习了,谢谢分享

好文章值得一读,谢谢

谢谢分享

谢谢份分享…

希望师生联盟能成为大家网络的乐园。